(原文貼於2024年7月14日 Instagram @eddyingdust )

早年流行在社交媒體貼出「構成自己的42張專輯」,這其實是很好的機會來藉此檢視自己的人生歷程。流行音樂與聽眾的關係,遠遠超越歌曲好不好聽、歌手唱得好不好的層次。有些流行音樂專輯因緣際會,介入我們的生活,成為我們人生某些階段的配樂,標記某些人生片段,讓我們記起某些人某些故事,也透露自己是怎樣的人,需要怎樣的情感依靠。有些專輯與時代及個人成長緊緊關聯,不同個性與成長歷程的人,不可能對它們有同樣的感受。因為覺得選42張世界各地不同年代不同類型的專輯太難,所以我改為選50張香港流行歌手的粵語專輯 (包括EP及翻唱專輯,但不包括精選碟及演唱會現場; 「粵語專輯」的定義是一半以上歌曲為廣東話演唱) 。

除非要戴上樂評人的帽子,否則流行音樂的選擇總是非常個人的,必然與個人的性格特質、情感與人生經歷相關,多於理性的判斷。我不是在做樂評,不是選最佳,不是選最愛,也不是選對樂壇對社會最重要的,而是選那些在不同階段影響自己最深,與自己某段人生經歷緊緊相連,而到現時再聽仍會有感覺的專輯。所以呢,這名單沒有什麼參考價值,只是我個人對過往人生歷程的一次檢視,因此不開放討論為什麼沒有誰誰誰,為什麼某某出現這麼多次,為什麼是這張不是那張 — 你的心水可能都很好,但它們也許與我沒有緣份。如果這五十張專輯當中,有超過三十張對你也重要,也許我們就可以交個朋友。

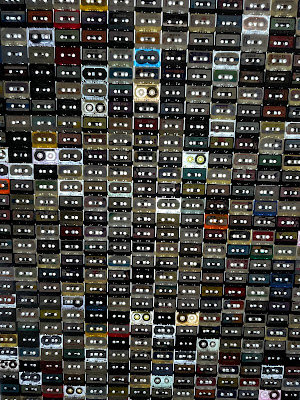

排名按年份及筆劃序,由1981年到2024年。(配圖純粹因為我懶找五十張專輯的圖,就順手找幾張實體CD,並不代表排名)

《活色生香》 — 林子祥 (1981)

《林子祥創作歌集》 — 林子祥 (1984)

《為你鍾情》 — 張國榮 (1985)

《深愛著你》 — 陳百強 (1985)

《劉美君》 — 劉美君 (1986)

《石頭記》 — 達明一派 (1987)

《灰色》 — 林憶蓮 (1987)

《傳說》 — Raidas (1987)

《我等著你回來》 — 達明一派 (1987)

《Summer Romance》 — 張國榮 (1987)

《你還愛我嗎》 — 達明一派 (1988)

《Ready》 — 林憶蓮 (1988)

《都市觸覺 Part II 逃離鋼筋森林》 — 林憶蓮 (1989)

《意難平》 — 達明一派 (1989)

《神經》 — 達明一派 (1990)

《都市觸覺 Part III Faces And Places》 — 林憶蓮 (1990)

《夢了、瘋了、倦了》 — 林憶蓮 (1991)

《野花》 — 林憶蓮 (1991)

《信望愛》 — 黃耀明 (1992)

《廣播道軟硬殺人事件》 — 軟硬天師 (1993)

《胡思亂想》 — 王菲 (1994)

《Sandy ‘94》 — 林憶蓮 (1994)

《愈夜愈美麗》 — 黃耀明 (1995)

《紅》 — 張國榮 (1996)

《勁歌金曲大雀局》 — AMK (1996)

《萬歲萬歲萬萬歲!》 — 達明一派 (1996)

《人山人海》 — 黃耀明 (1997)

《光天化日》 — 黃耀明 (2000)

《Shall We Dance? Shall We Talk!》 — 陳奕迅 (2001)

《Candy’s Airline》 — 盧巧音 (2003)

《Kiss Kiss Kiss》 — at17 (2003)

《Reach for Your Moon》 — 嘉琳 (2003)

〈Travelogue 1 遊樂》 — 林一峰 (2003)

《Travelogue 2 一個人在途上》 — 林一峰 (2004)

《本色》 — 林憶蓮 (2005)

《你今日拯救咗地球未呀》 — 林一峰(2005)

《介乎法國與旺角的詩意》 — my little airport (2009)

《Connected》 — RubberBand (2010)

《香港是個大商場》 — my little airport (2011)

《優與美》 — 藍奕邦(2013)

《Cantopopsibility》 — C AllStar (2013)

《Kontinue》 — 謝安琪 (2014)

《生於斯》 — C AllStar (2015)

《Major in Minor》 — 林家謙 (2020)

《人類世》 — C AllStar (2021)

《GWENDOLYN》 — Serrini (2021)

《Sabina之淚》 — my little airport (2021)

《SEVEN》 — 林家謙 (2021)

《Memento》 — 林家謙 (2022)

《ISFP》 — 林家謙 (2024)